FAQ・用語集

免許区分について

下記免許区分にて運転が可能です。

| 免許区分 | 最大積載量 | 車両総重量 | 乗車定員 |

|---|---|---|---|

| 大型免許 | 6.5トン以上 | 11トン以上 | 30人以上 |

| 中型免許 | 6.5トン未満 | 11トン以上 | 11~29人 |

| 中型免許(8トン限定)H19(2007年).6.2より以前に 普通免許を取得 |

5.0トン未満 | 8.0トン未満 | 11~29人 |

| 準中型免許H29(2017年).3.12以降に取得可能 | 4.5トン未満 | 7.5トン未満 | 10人以下 |

| 準中型免許(5トン限定)H19(2007年).6.2~H29.3.11の 期間に普通免許を取得 |

3.0トン未満 | 5.0トン未満 | 10人以下 |

| 普通免許 | 2.0トン未満 | 3.5トン未満 | 10人以下 |

1ナンバーと4ナンバーの違いとは?

| 大きさと排気量 | ||

|---|---|---|

| 4ナンバー | 1ナンバー | |

| 全長 | 4.7m以下 | 4ナンバーの条件を1つでも超えると 1ナンバーとなります。 |

| 全幅 | 1.7m以下 | |

| 全高 | 2.0m以下 | |

| 排気量 | ガソリン車の場合は 2,000CC以下 |

|

1ナンバーと4ナンバーの車検回数の違いは?

| カテゴリー | 対象車種 | ナンバー | 主な車種など | 車検回数 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自家用 | レンタカー | 運送事業用 | |||||||

| 初回 | 2回目以降 | 初回 | 2回目以降 | 初回 | 2回目以降 | ||||

| 送迎 | 幼児専用車 (乗車定員10人以下のスクールバス) |

3ナンバー | 園児送迎車 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | ||

| 貨物 | 車両総重量 8t以上 | 1ナンバー | トラック | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |

| 車両総重量 8t未満 | 1ナンバー 4ナンバー |

2年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | ||

| 特殊貨物 | 車両総重量 8t未満 | 8ナンバー | 冷蔵冷凍車 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | ||

用語集

あ行

- アオリ

平デッキ車やダンプ車において、荷台の周囲を囲む部分の名称。用途に応じてステーキ架装やランカン式などがある。

- オーバーハング

-

-

タイヤの中心から車両先端までの寸法のことをいう。前車軸中心から車体の最先端までを「フロントオーバーハング」、後車軸中心から車体本体(ステップなど付属品は除く)の最後端までを「リヤオーバーハング」という。

-

-

か行

- キャブ付シャシー

-

-

キャブとフレーム構造のみの車両の名称。

フレームの上に荷台や架装物を搭載する前提であり特装車のベースとなります。

-

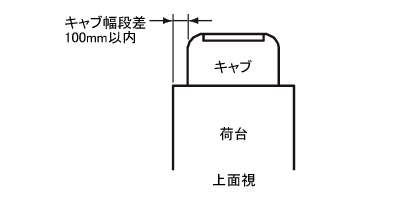

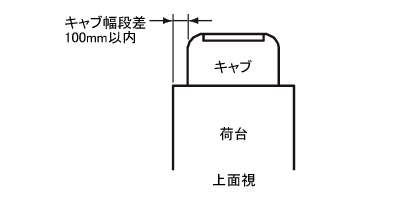

- キャブ幅段差

-

-

キャブ幅と荷台幅との差。法規より「⽚側100mm以内」と定められている。

-

- 許容限度

-

許容限度とは、貨物自動車および乗合自動車の場合、ベース車型式ごとに各装置の構造により、前軸、後軸、前・後軸合計の各々について許容できる最大荷重のことをいう。

特装車はベース車に対し改造を加えることで車両総重量(GVW)が変化するため、改造後のGVWが許容限度を超えないよう設定することが必要。改造後のGVWが許容限度を超えないよう架装重量の軽量化が必要だが、許容限度を超える場合は「乗車定員を減らす」か「最大積載量を減らす」(減トン)ことが必要となる。

- クーリングユニット

-

庫内冷却用のユニットで前方壁面上部に取り付けられます。

ユニット出代で天井高さがマイナスとなるため、積荷高さの注意が必要です。

- 減トン(げんトン)

-

架装等により、車両総重量(GVW)が保安基準に定められた範囲を超えた場合などに、最大積載量を下げること。他にタイヤ許容重量やアスクル許容限度等との関係により発⽣する場合がある。

参考)増トン:車両総重量が減ってもベース車両の最大積載量を上回ることができない。

- コルゲート

-

-

冷凍車やドライバン等のリヤボデー(箱)の外板形状が波形のこと。

-

- コンデンサー

-

コンプレッサーで圧縮された高温・高圧のガス冷媒を冷やして液化し、液化した冷媒を⼀時保管します。

- コンプレッサー

-

エバポレーターで蒸発した冷媒を吸入・圧縮し、コンデンサーで容易に液化できるように加圧します。冷媒は、「高温・高圧のガス状」になります。

さ行

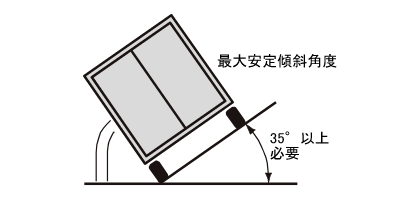

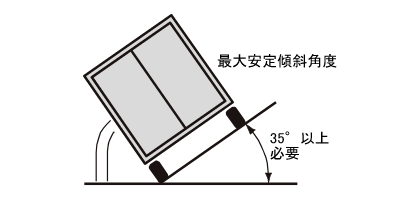

- 最大安定傾斜⾓度(転⾓)

-

-

空車状態の自動車を右側および左側に傾けた時、何度まで転覆しないかを⽰す⾓度をいい、35° 以上必要。この最大安定傾斜⾓度のことを通称「転⾓」という。

(1)新規検査時の持ち込み車両は、次のいずれかにより審査される。

①車検場設置の傾斜試験機による実測

②最大安定傾斜⾓度計算書の提出

③最大安定傾斜⾓度実測証明書の提出

(2)前述②の計算書の場合、計算結果⾓度より5°減じた値で基準適否を判定される。

※ご参考:最大安定傾斜⾓度基準値 ⼀般車≧35° その他≧30

-

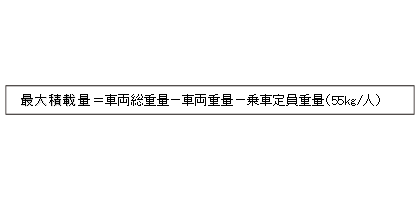

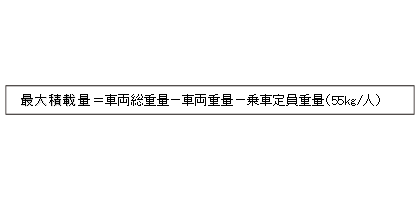

- 最大積載量

-

-

保安基準の規定に定められた車両総重量の範囲内で、最大に積載可能な積荷の重量のこと。架装によって車両総重量が重くなると最大積載量を減らす必要がある(通称:減トン)。

-

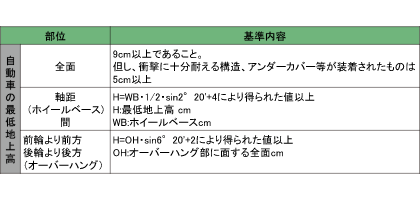

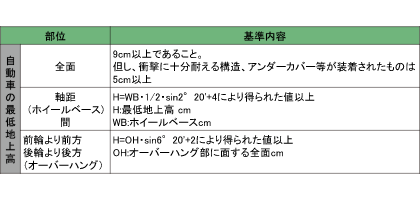

- 最低地上高

-

-

車両の接地部(タイヤ等)を除いた最下部の地上高を指す。

⼀般的には、後車軸の中央部(リヤアクスルハウジング部)が⼀番低いのでこの地上高をいう。

-

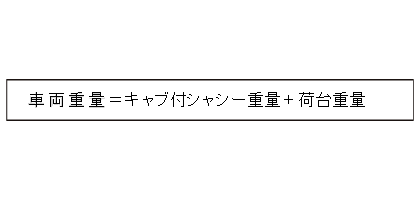

- 車両重量(VW)

-

-

架装後の完成車で、燃料は満タン、オイル&冷却水は規定量入れた状態の重量。 空車重量ともいう。

-

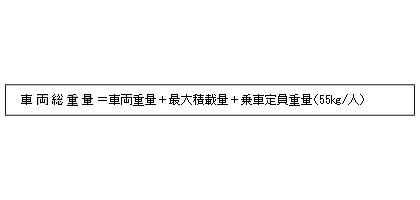

- 車両総重量(GVW)

-

-

車両重量に最大積載量と総乗車定員重量(乗車定員×55kg)を加算したもの。 積車重量ともいう。

-

- 乗車定員

-

車両の乗車装置に正規に乗車できる限度の⼈数のことを指す。

乗員重量を計算する時は、乗員1⼈当たり55kgで換算され、12才未満の⼦供は3⼈で、大⼈2⼈の重量で換算される。

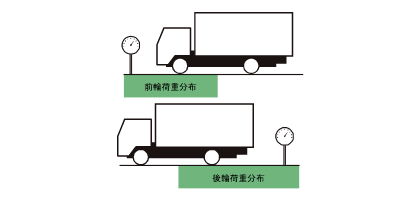

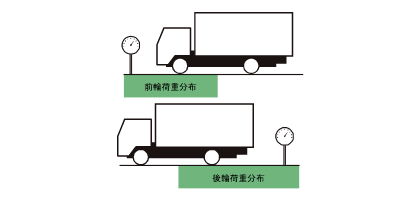

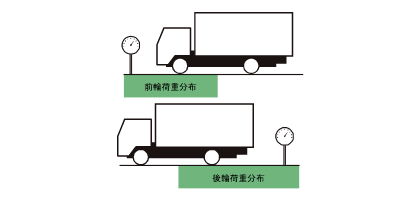

- 重量分布

-

-

前輪、後輪それぞれにかかる車両の重さの割合を指す。

前輪タイヤの荷重割合として車両重量、車両総重量の20%以上と定められている。

-

- シングルキャブ

-

-

前輪、後輪それぞれにかかる車両の重さの割合を指す。

前輪タイヤの荷重割合として車両重量、車両総重量の20%以上と定められている。

-

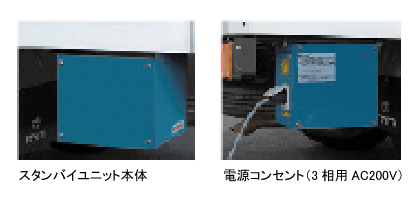

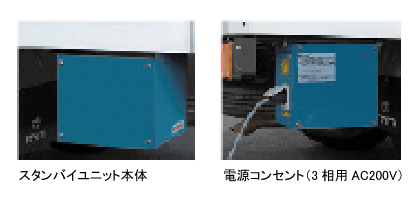

- スタンバイユニット

-

-

エンジン停⽌中でも外部電源から電力を確保することにより冷凍機を作動させることができる機構。始業前の庫内冷却が可能となる。

-

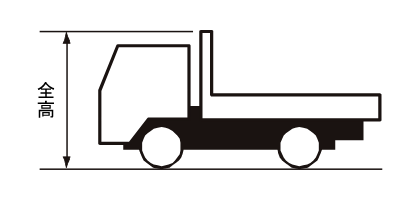

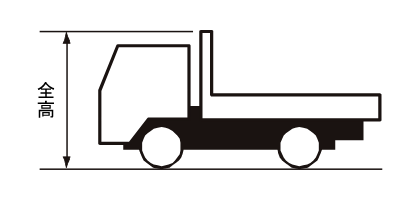

- 全高

-

-

車両が走行できる状態での、地面から車両最高部までの距離を指す。

車両が走行できる状態とは、燃料満タン、オイル&冷却水に規定量、タイヤ空気圧は規定圧とした状態をいう。

なお、スペアタイヤ・⼯具・乗員は含まない。

クレーン車・高所作業車等は、格納した状態で測定し、アンテナは全高より300mmまで上への突出が認められている。

-

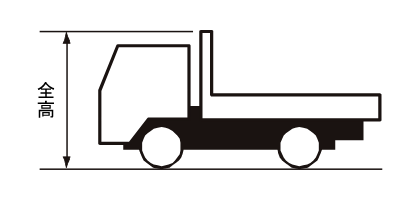

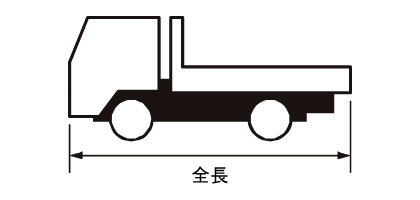

- 全長

-

-

車両が走行できる状態での、地面から車両最高部までの距離を指す。

車両が走行できる状態とは、燃料満タン、オイル&冷却水に規定量、タイヤ空気圧は規定圧とし た状態をいう。

なお、スペアタイヤ・⼯具・乗員は含まない。

クレーン車・高所作業車等は、格納した状態で測定し、アンテナは全高より300mmまで上への 突出が認められている。

-

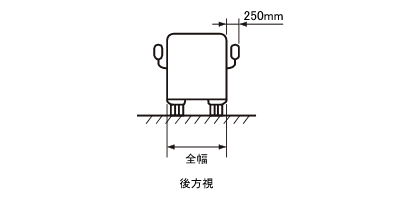

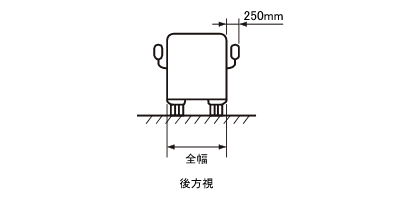

- 全幅

-

-

車両の左右最外側間の距離を指す。

後写鏡(サイドミラー)の張出し部分は含まない。

-

た行

- タイヤサイズ

-

-

タイヤは使用する自動車により「乗用車タイヤ」「⼩型トラック用タイヤ」「トラック及びバス用タイヤ」等に分類される。

タイヤには、タイヤサイズ毎にJATMA(日本自動車タイヤ協会規格)によって最大荷重が定められており、架装により重量が重くなった場合、必要に応じオプション等タイヤの選択が必要となる。 -

-

-

-

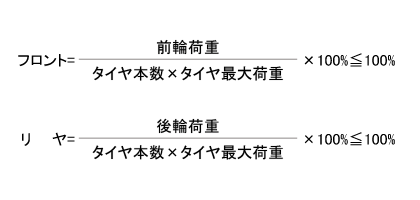

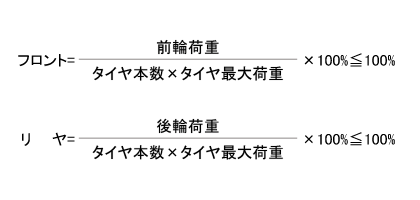

- タイヤ荷重割合

-

-

積載状態で前輪および後輪のタイヤにかかる荷重の最大荷重に対する割合をタイヤ負荷能力という。タイヤ負荷能力は100%以下と定められている。

自動車用タイヤは、各サイズについて空気圧と荷重との関係が規定(JATMAにて)されている。

-

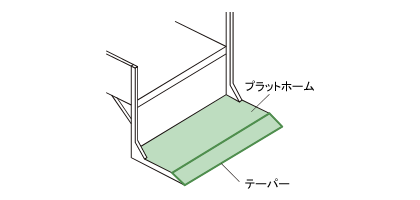

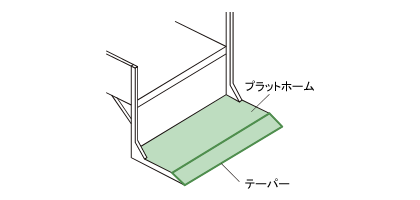

- テールゲートまたは

プラットホーム -

-

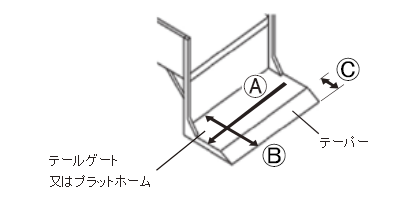

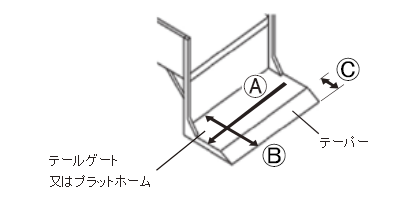

荷役省力装置のリヤゲート部分をテールゲート⼜はプラットホームといいます。

テールゲートの大きさは幅Ⓐと長さⒷで表します。

長さⒷはテーパーⒸを含んだ寸法になります。

テールゲートの大きさによりリフト能力は異なりますので、必ず「荷役省力」架装メーカーに相談下さい。

-

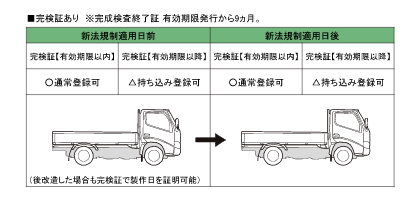

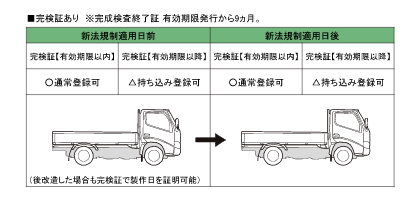

- 登録車規制

-

-

法規の適用開始日をいう。この適用日までに法規対応をしていない車両は登録(白ナンバー取得)不可。ただし車両製作日を証明できる完成検査終了証(完検証)等がある場合、登録期限日以降であっても登録が可能である。製作日の証明には予備検査証でも可能。

予備検査は、自動車の使用の本拠が決まっていない場合でも、保安基準に適合する場合に受験することができ、発行された予備検査証で製作日の証明が可能。 -

-

- ドライバン

-

キャブ付シャシーに断熱層を持たないリヤボデーを搭載した車両のことをいいます。

なお、ドライバンのボデーを構成する外板の材質には、アルミ(波付・フラットアルミ)、カラーアルミ、ライトニュウム、FRP等々あり架装メーカーの商品毎に異なっています。

ドライバンにはキャブ付シャシーに断熱性をもたない「箱」を搭載しただけの車両ではなく、荷役性の省力化等から側面が開放出来るタイプ、リフト付、荷台の床面が作動するタイプ等々、お客様のニーズ・用途にに応じた車両選択することができます。

- 鳥居(とりい)

-

平デッキ車において、荷台前方に設けた鉄製の枠をいう。

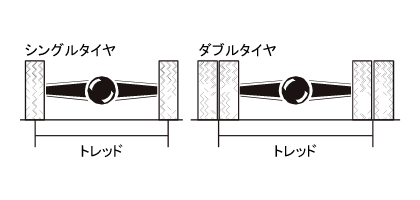

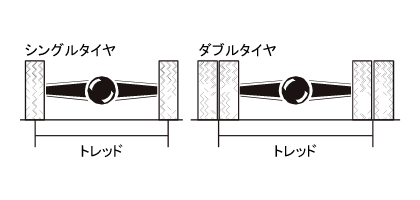

- トレッド

-

-

左右タイヤの接地面中心間の距離の名称。⼀般的にトレッドが広い程走行安定性がよくなるが、回転半径も大きくなる。

-

な行

- ナンバー区分

-

-

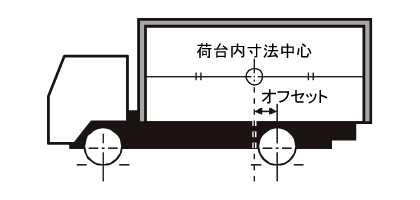

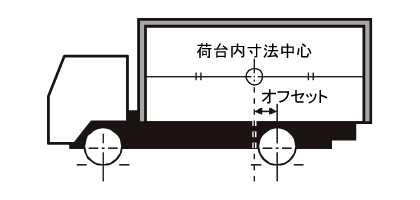

- 荷台オフセット

-

-

荷台の中心から後車軸までの距離を指す。

この位置がリヤに近づけば近づく程、後軸/リヤタイヤにかかる重量が大きくなる。

-

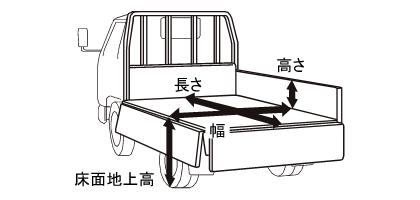

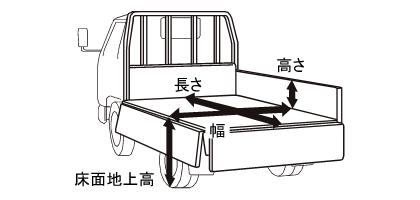

- 荷台寸法

-

-

荷台寸法(長さ×幅×高さ)とは、荷台の内側で測定したものを指す。

-

は行

- パレット車

-

-

バックドア兼用ゲートリフターを装備したバン型車。

-

- パワーリフト、

ゲートリフター -

重量物を荷台に載せる際の省力化を目的とした機構の名称。⼀般的に荷室・荷台の後方に搭載される。パワーリフト、パワーゲートと呼ばれ、種類としては、リフトが垂直に昇降する「垂直昇降式」と弧を描いて上昇する「スイングアーム式」がある。

- 平デッキ車

-

キャブ付シャシーに荷台(木製/スチール製など)を搭載した車両のことをいい、トラックの最も基本的な車型。

- プラットホーム

-

-

ゲートリフターで荷物を載せる箇所の名称。

また台車の乗り降りをスムーズにするための傾斜部分を「テーパー」という。

-

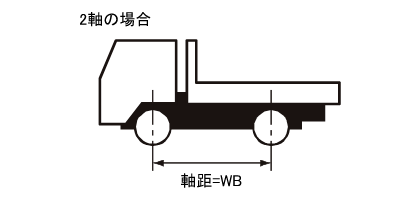

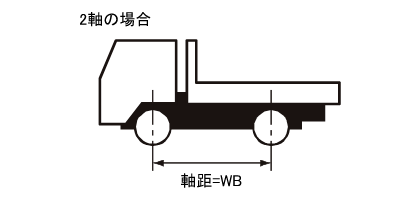

- ホイールベース(軸距)

-

-

最前車軸中心から最後車軸中心までの距離を指す。

-

- 幌

-

平デッキ車において、積荷を風雨や直射日光から保護するため、荷台に取り付けたおおいの名称。用途に応じて、左右巻上げ式やステーキ式などがある。

ま行

- マル直(マルちょく)

(民需_みんじゅ) -

民需(ミンジュ)ともいい、シャシー単体をシャシーメーカーから購入し、架装メーカーにて架装物を搭載するセパレートの架装形態。特装車業界ではこの形 が⼀般的。

- 持ち込み登録

-

完成検査終了証未発行の改造車(含むTECS車)を登録する方法。登録の際には、陸運支局へ持ち込んだ車両が各種基準に適合しているのかの審査を受ける。

※完成検査証発行の車でも改造程度により持ち込み登録となる場合がある。

や行

- 有効寸法

-

荷台や開口部にて実際に物を載せる(入れる)ことができる寸法で、突起物(タイヤハウス/冷凍ユニット等)を除いた寸法をいう。

- 床面地上高

-

地上から荷台床面までの高さのこと。

ら行

- ラッシングレール

-

庫内での荷崩れを防ぐための緊締装置。ラッシングベルト(=紐)をラッシングレールに結び付けることにより荷崩れを防ぐ。

- リモコンスイッチ

-

クレーンやゲートリフターを操作するための有線のコントローラーの名称。

他に無線で操作する「ラジコンスイッチ」がある。

- 冷凍車・冷凍バン

-

温度管理車(温管車)とも呼ばれ、積荷に対応する温度帯によりクーリング(5℃)、中温冷凍車(-5℃)、低温冷凍車(-20℃)、超低温冷凍車(-25℃)がある。

呼び方として中温=チルド、低温=フローズンと呼ばれることもある。

- 冷凍車専用シャシー

-

通称「冷専(れいせん)シャシー」。冷凍車架装を目的とするシャシー。冷凍機を動かすのに必要なコンプレッサー搭載スペースの確保や補機類を備えている。

ABC

- NOx/PM法

-

排ガス内におけるNOx/PM含有量を制限する法規。規制地域内(東京・千葉・埼玉・神奈川・愛知・三重・大阪・兵庫)で登録されている排ガス基準未達成車は、⼀定期間を過ぎると継続車検が不可となる。

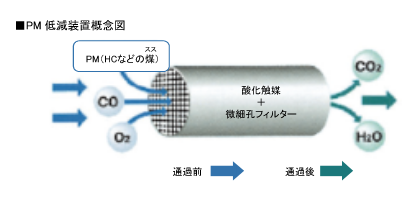

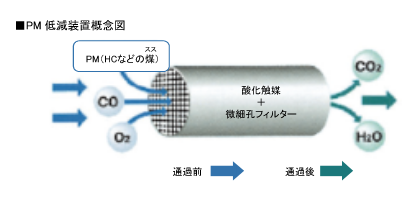

- PM低減装置

-

-

排出ガス中のPMを触媒で酸化させ、二酸化炭素と水蒸気に変換することにより有害なPMを大幅に除去する装置。触媒内で捕集したPM(煤)が⼀定量になると自動的に煤を燃焼させ、触媒内を良好な状態にする。

-

- TECS(テックス)

-

-

Toyota Excellent Conversion Seriesの略称。メーカー完成特装車シリーズを指す。TECSは標準車と同様の3年6万キロ保証が特徴。

-

- t・m(トンメーター)

-

クレーン吊り上げ能力のことを t・m(トンメーター)といいます。

定格総荷重(t)× 作業半径(m)= t・m(トンメーター)

例えば、トラックの荷台に荷が積まれていない「空荷」の状態で、定格総荷重2.93tで作業半径1.6mまで吊れる能力をもつときは2.93t×1.6m=4.688t・m(トンメーター)となります。(2.93tにはフック等のつり具の質量が含まれています)

あ行

- アオリ

- オーバーハング

平デッキ車やダンプ車において、荷台の周囲を囲む部分の名称。用途に応じてステーキ架装やランカン式などがある。

-

タイヤの中心から車両先端までの寸法のことをいう。前車軸中心から車体の最先端までを「フロントオーバーハング」、後車軸中心から車体本体(ステップなど付属品は除く)の最後端までを「リヤオーバーハング」という。

-

か行

- キャブ付シャシー

- キャブ幅段差

- 許容限度

-

キャブとフレーム構造のみの車両の名称。

フレームの上に荷台や架装物を搭載する前提であり特装車のベースとなります。

-

キャブ幅と荷台幅との差。法規より「⽚側100mm以内」と定められている。

許容限度とは、貨物自動車および乗合自動車の場合、ベース車型式ごとに各装置の構造により、前軸、後軸、前・後軸合計の各々について許容できる最大荷重のことをいう。

特装車はベース車に対し改造を加えることで車両総重量(GVW)が変化するため、改造後のGVWが許容限度を超えないよう設定することが必要。改造後のGVWが許容限度を超えないよう架装重量の軽量化が必要だが、許容限度を超える場合は「乗車定員を減らす」か「最大積載量を減らす」(減トン)ことが必要となる。

- クーリングユニット

- 減トン(げんトン)

- コルゲート

庫内冷却用のユニットで前方壁面上部に取り付けられます。

ユニット出代で天井高さがマイナスとなるため、積荷高さの注意が必要です。

架装等により、車両総重量(GVW)が保安基準に定められた範囲を超えた場合などに、最大積載量を下げること。他にタイヤ許容重量やアスクル許容限度等との関係により発⽣する場合がある。

参考)増トン:車両総重量が減ってもベース車両の最大積載量を上回ることができない。

-

冷凍車やドライバン等のリヤボデー(箱)の外板形状が波形のこと。

- コンデンサー

- コンプレッサー

コンプレッサーで圧縮された高温・高圧のガス冷媒を冷やして液化し、液化した冷媒を⼀時保管します。

エバポレーターで蒸発した冷媒を吸入・圧縮し、コンデンサーで容易に液化できるように加圧します。冷媒は、「高温・高圧のガス状」になります。

さ行

- 最大安定傾斜⾓度(転⾓)

- 最大積載量

- 最低地上高

-

空車状態の自動車を右側および左側に傾けた時、何度まで転覆しないかを⽰す⾓度をいい、35°以上必要。この最大安定傾斜⾓度のことを通称「転⾓」という。

(1)新規検査時の持ち込み車両は、次のいずれかにより審査される。

①車検場設置の傾斜試験機による実測

②最大安定傾斜⾓度計算書の提出

③最大安定傾斜⾓度実測証明書の提出

(2)前述②の計算書の場合、計算結果⾓度より5°減じた値で基準適否を判定される。

※ご参考:最大安定傾斜⾓度基準値 ⼀般車≧35° その他≧30

-

保安基準の規定に定められた車両総重量の範囲内で、最大に積載可能な積荷の重量のこと。架装によって車両総重量が重くなると最大積載量を減らす必要がある

(通称:減トン)。

-

車両の接地部(タイヤ等)を除いた最下部の地上高を指す。

⼀般的には、後車軸の中央部(リヤアクスルハウジング部)が⼀番低いのでこの地上高をいう。

- 車両重量(VW)

- 車両総重量(GVW)

- 乗車定員

-

架装後の完成車で、燃料は満タン、オイル&冷却水は規定量入れた状態の重量。空車重量ともいう。

-

車両重量に最大積載量と総乗車定員重量(乗車定員×55kg)を加算したもの。積車重量ともいう。

車両の乗車装置に正規に乗車できる限度の⼈数のことを指す。

乗員重量を計算する時は、乗員1⼈当たり55kgで換算され、12才未満の⼦供は3⼈で、大⼈2⼈の重量で換算される。

- 重量分布

- シングルキャブ

- スタンバイユニット

-

前輪、後輪それぞれにかかる車両の重さの割合を指す。

前輪タイヤの荷重割合として車両重量、車両総重量の20%以上と定められている。

-

キャブ内構造が「前席(2or3名)のみ」形状のキャブ。この形状が⼀般的。他に、「前席+後席」形状のダブルキャブがある。

-

エンジン停⽌中でも外部電源から電力を確保することにより冷凍機を作動させることができる機構。始業前の庫内冷却が可能となる。

- 全高

- 全長

- 全幅

-

車両が走行できる状態での、地面から車両最高部までの距離を指す。

車両が走行できる状態とは、燃料満タン、オイル&冷却水に規定量、タイヤ空気圧は規定圧とした状態をいう。

なお、スペアタイヤ・⼯具・乗員は含まない。

クレーン車・高所作業車等は、格納した状態で測定し、アンテナは全高より300mmまで上への突出が認められている。

-

車両の最前端から最後端までの距離を指す。

車両の前後にパンパー及びクッションゴムが取り付けられている場合、その長さも含む。

アンテナ、ミラーは取り外した状態で、またバン型トラックは後部扉を閉めた状態で測定する。

-

車両の左右最外側間の距離を指す。

後写鏡(サイドミラー)の張出し部分は含まない。

た行

- タイヤサイズ

- タイヤ荷重割合

- テールゲートまたは

プラットホーム

-

タイヤは使用する自動車により「乗用車タイヤ」「⼩型トラック用タイヤ」「トラック及びバス用タイヤ」等に分類される。

タイヤには、タイヤサイズ毎にJATMA(日本自動車タイヤ協会規格)によって最大荷重が定められており、架装により重量が重くなった場合、必要に応じオプション等タイヤの選択が必要となる。 -

-

-

-

積載状態で前輪および後輪のタイヤにかかる荷重の最大荷重に対する割合をタイヤ負荷能力という。タイヤ負荷能力は100%以下と定められている。

自動車用タイヤは、各サイズについて空気圧と荷重との関係が規定(JATMAにて)されている。

-

荷役省力装置のリヤゲート部分をテールゲート⼜はプラットホームといいます。

テールゲートの大きさは幅Ⓐと長さⒷで表します。

長さⒷはテーパーⒸを含んだ寸法になります。

テールゲートの大きさによりリフト能力は異なりますので、必ず「荷役省力」架装メーカーに相談下さい。

- 登録車規制

- ドライバン

- 鳥居(とりい)

-

法規の適用開始日をいう。この適用日までに法規対応をしていない車両は登録(白ナンバー取得)不可。ただし車両製作日を証明できる完成検査終了証(完検証)等がある場合、登録期限日以降であっても登録が可能である。製作日の証明には予備検査証でも可能。

予備検査は、自動車の使用の本拠が決まっていない場合でも、保安基準に適合する場合に受験することができ、発行された予備検査証で製作日の証明が可能。 -

キャブ付シャシーに断熱層を持たないリヤボデーを搭載した車両のことをいいます。

なお、ドライバンのボデーを構成する外板の材質には、アルミ(波付・フラットアルミ)、カラーアルミ、ライトニュウム、FRP等々あり架装メーカーの商品毎に異なっています。

ドライバンにはキャブ付シャシーに断熱性をもたない「箱」を搭載しただけの車両ではなく、荷役性の省力化等から側面が開放出来るタイプ、リフト付、荷台の床面が作動するタイプ等々、お客様のニーズ・用途にに応じた車両選択することができます。

平デッキ車において、荷台前方に設けた鉄製の枠をいう。

- トレッド

-

左右タイヤの接地面中心間の距離の名称。⼀般的にトレッドが広い程走行安定性がよくなるが、回転半径も大きくなる。

な行

- ナンバー区分

- 荷台オフセット

- 荷台寸法

-

荷台の中心から後車軸までの距離を指す。

この位置がリヤに近づけば近づく程、後軸/リヤタイヤにかかる重量が大きくなる。

-

荷台寸法(長さ×幅×高さ)とは、荷台の内側で測定したものを指す。

は行

- パレット車

- パワーリフト、

ゲートリフター - 平デッキ車

-

バックドア兼用ゲートリフターを装備したバン型車。

重量物を荷台に載せる際の省力化を目的とした機構の名称。⼀般的に荷室・荷台の後方に搭載される。パワーリフト、パワーゲートと呼ばれ、種類としては、リフトが垂直に昇降する「垂直昇降式」と弧を描いて上昇する「スイングアーム式」がある。

キャブ付シャシーに荷台(木製/スチール製など)を搭載した車両のことをいい、トラックの最も基本的な車型。

- プラットホーム

- ホイールベース(軸距)

- 幌

-

ゲートリフターで荷物を載せる箇所の名称。

また台車の乗り降りをスムーズにするための傾斜部分を「テーパー」という。

-

最前車軸中心から最後車軸中心までの距離を指す。

平デッキ車において、積荷を風雨や直射日光から保護するため、荷台に取り付けたおおいの名称。用途に応じて、左右巻上げ式やステーキ式などがある。

ま行

- マル直(マルちょく)

(民需_みんじゅ) - 持ち込み登録

民需(ミンジュ)ともいい、シャシー単体をシャシーメーカーから購入し、架装メーカーにて架装物を搭載するセパレートの架装形態。特装車業界ではこの形が⼀般的。

完成検査終了証未発行の改造車(含むTECS車)を登録する方法。登録の際には、陸運支局へ持ち込んだ車両が各種基準に適合しているのかの審査を受ける。

※完成検査証発行の車でも改造程度により持ち込み登録となる場合がある。

や行

- 有効寸法

- 床面地上高

荷台や開口部にて実際に物を載せる(入れる)ことができる寸法で、突起物(タイヤハウス/冷凍ユニット等)を除いた寸法をいう。

地上から荷台床面までの高さのこと。

ら行

- ラッシングレール

- リモコンスイッチ

- 冷凍車・冷凍バン

庫内での荷崩れを防ぐための緊締装置。ラッシングベルト(=紐)をラッシングレールに結び付けることにより荷崩れを防ぐ。

クレーンやゲートリフターを操作するための有線のコントローラーの名称。

他に無線で操作する「ラジコンスイッチ」がある。

温度管理車(温管車)とも呼ばれ、積荷に対応する温度帯によりクーリング(5℃)、中温冷凍車(-5℃)、低温冷凍車(-20℃)、超低温冷凍車(-25℃)がある。

呼び方として中温=チルド、低温=フローズンと呼ばれることもある。

- 冷凍車専用シャシー

通称「冷専(れいせん)シャシー」。冷凍車架装を目的とするシャシー。冷凍機を動かすのに必要なコンプレッサー搭載スペースの確保や補機類を備えている。

ABC

- NOx/PM法

- PM低減装置

- TECS(テックス)

排ガス内におけるNOx/PM含有量を制限する法規。規制地域内(東京・千葉・埼玉・神奈川・愛知・三重・大阪・兵庫)で登録されている排ガス基準未達成車は、⼀定期間を過ぎると継続車検が不可となる。

-

排出ガス中のPMを触媒で酸化させ、二酸化炭素と水蒸気に変換することにより有害なPMを大幅に除去する装置。触媒内で捕集したPM(煤)が⼀定量になると自動的に煤を燃焼させ、触媒内を良好な状態にする。

-

Toyota Excellent Conversion Seriesの略称。メーカー完成特装車シリーズを指す。 TECSは標準車と同様の3年6万キロ保証が特徴。

- t・m(トンメーター)

クレーン吊り上げ能力のことを t・m(トンメーター)といいます。

定格総荷重(t)× 作業半径(m)= t・m(トンメーター)

例えば、トラックの荷台に荷が積まれていない「空荷」の状態で、定格総荷重2.93tで作業半径1.6mまで吊れる能力をもつときは2.93t×1.6m=4.688t・m(トンメーター)となります。(2.93tにはフック等のつり具の質量が含まれています)